Слайд 2

Земская (1864) и городская (1870) реформы преследовали цель

децентрализации управления и развития начал местного самоуправления в России.

В основе реформ лежали две идеи. Первая - выборность власти: все органы местного самоуправления избирались и контролировались избирателями. Кроме того, эти органы были под контролем представительной власти, а обе ветви власти контролировал Закон. Земства были сторонниками государственной власти, поддерживали законность и стабильность в обществе. Вторая идея: местное самоуправление имело реальную финансовую основу своей деятельности. В XIX в. до 60 % всех собираемых с территорий платежей оставалось в распоряжении земства, т. е. городов и уездов, по 20 % уходило в госказну и губернию.

1 января 1864 г. было учреждено «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». Согласно этому «Положению» земства являлись всесословными органами. Желая сделать земства более управляемыми, с преобладанием влияния в них господствующих классов, закон предусматривал, к примеру, деление избирателей уездов на три курии для избрания уездного земского собрания.

Слайд 3

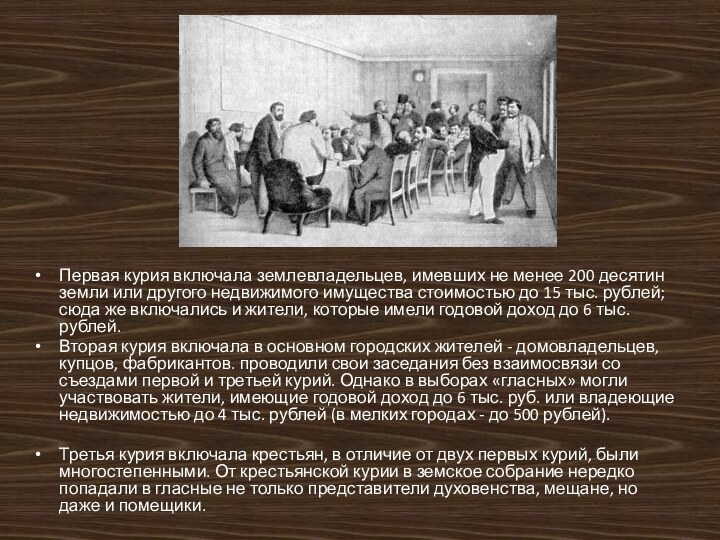

Первая курия включала землевладельцев, имевших не менее 200

десятин земли или другого недвижимого имущества стоимостью до 15

тыс. рублей; сюда же включались и жители, которые имели годовой доход до 6 тыс. рублей.

Вторая курия включала в основном городских жителей - домовладельцев, купцов, фабрикантов. проводили свои заседания без взаимосвязи со съездами первой и третьей курий. Однако в выборах «гласных» могли участвовать жители, имеющие годовой доход до 6 тыс. руб. или владеющие недвижимостью до 4 тыс. рублей (в мелких городах - до 500 рублей).

Третья курия включала крестьян, в отличие от двух первых курий, были многостепенными. От крестьянской курии в земское собрание нередко попадали в гласные не только представители духовенства, мещане, но даже и помещики.

Слайд 4

Земские учреждения уезда включали земское собрание и земскую

управу с состоявшими при них учреждениями.

Земское собрание состояло из:

земских

гласных;

членов по должности (председателя управления государственным имуществом, депутата от духовного ведомства, городского головы уездного города, представителей уездного ведомства).

Земское собрание собиралось ежегодно на одну сессию, не позднее октября месяца. Сессия продолжалась десять дней. Губернатор мог ее продлить. Председательствовал на уездном земском собрании уездный предводитель дворянства.

Обязанности земства делились на две группы - обязательные и необязательные:

К числу обязательных функций относились содержание мировых посредников и судей, арестантских помещений и квартир для чинов полиции, этапная повинность, устройство и ремонт больших дорог, выделение подвод для разъездов полицейских, жандармов и иных государственных чиновников.

Необязательными функциями являлись: страхование сельскохозяйственных построек от пожаров, содержание городских больниц и богаделен, ремонт дорог и мостов, продовольственная помощь населению.

Слайд 5

Жизнеспособность земства обеспечивалась его двумя основными принципами: самоуправлением

и самофинансированием.

Самоуправление земств проявлялось во многих аспектах: в избрании

руководящих органов, в формировании структур управления, определении основных направлений своей деятельности, подборе и обучении специалистов, формировании и распределении местного бюджета.

В ходе развития местного самоуправления в дореволюционной России, можно выделить основные принципы, которые являются особенностью российской муниципальной школы:

Слайд 6

принцип многообразия форм организации местного самоуправления, что связано

с особенностями социально-экономического развития территории Российской империи, с существенными

различиями культурно-национальных и религиозных традиций;

принцип неучастия (запрета) органов местного самоуправления в активной политической жизни, т.к. считалось, что главной задачей органов местной власти являлось удовлетворение первоочередных потребностей населения и государство строго следило за тем, чтобы органы местного самоуправления не выходили за эти границы;

принцип разграничения предметов ведения и ресурсов между уровнями власти (разграничения строились не по принципу достаточности, а по принципу наивысшей эффективности использования их данным уровнем);

принцип передачи органам местного самоуправления относительно широких прав в экономической и хозяйственной сфере (естественно, при сохранении властных полномочий центра). Причин для этого было несколько: и огромные территории империи; и быстрое развитие во второй половине XIX и начале XX в. городского и земского образования, здравоохранения, культуры.

Слайд 7

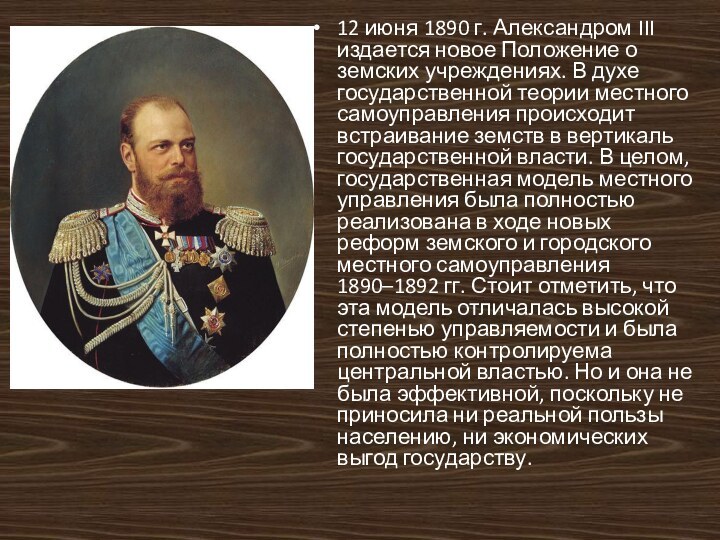

12 июня 1890 г. Александром III издается новое

Положение о земских учреждениях. В духе государственной теории местного

самоуправления происходит встраивание земств в вертикаль государственной власти. В целом, государственная модель местного управления была полностью реализована в ходе новых реформ земского и городского местного самоуправления 1890–1892 гг. Стоит отметить, что эта модель отличалась высокой степенью управляемости и была полностью контролируема центральной властью. Но и она не была эффективной, поскольку не приносила ни реальной пользы населению, ни экономических выгод государству.