- Главная

- Разное

- Бизнес и предпринимательство

- Образование

- Развлечения

- Государство

- Спорт

- Графика

- Культурология

- Еда и кулинария

- Лингвистика

- Религиоведение

- Черчение

- Физкультура

- ИЗО

- Психология

- Социология

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Маркетинг

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть

Презентация на тему Определение (дефиниция) имен

Содержание

- 2. План лекции:1. Определение дефиниции 2. Структура

- 3. Дефиниция (лат. Definitio) – логическая операция, раскрывающая содержание имени или устанавливающая значение термина.

- 4. Задача дефиниции - усвоение собеседником смысловых значений имени

- 5. Структура дефиниции:Определяемое имяОпределяющее имяЛогическая связка

- 6. Определяемое имя (лат. Definiendum - Dfd) – это имя, содержание которого необходимо раскрыть

- 7. Определяющее имя (лат. Definiens - Dfn) –

- 8. Логическая связка – функтор, связывающий определяемое и определяющее имя. Выражается словами «есть», «является», «называется» и т.д.

- 9. Формула дефиниции: Dfd = Dfn

- 10. Виды дефиниций (определений):В дефиниции определяемого имени должен

- 11. Если определяемое имя (Dfd) никак не соотнесено

- 12. 1. Что определяется? 2. Как определяется?

- 13. На основе коммуникативных вопросов определения классифицируются по следующим признакам:По выполняемой функцииПо форме раскрытия содержанияПо цели

- 14. В зависимости от выполняемой функции (что определяется?)

- 15. В зависимости от того, как раскрывается содержание

- 16. Классические дефиниции ( по типам определяющих имен):Атрибутивные

- 17. Неклассические дефиниции:Контекстуальные – дефиниции, устанавливающие значение имени

- 18. В зависимости от цели, которую ставят коммуникаторы,

- 19. Правила дефиниции

- 20. 6 правил классической дефиниции:Правило соразмерности: Dfd =

- 21. 6 правил классической дефиниции:5) Правило оптимальности: дефиниция

- 22. НО! В повседневной практике мы встречаем объекты

- 23. Логические формы приемов, сходных с дефиницией:1) Описание

- 24. Скачать презентацию

- 25. Похожие презентации

План лекции:1. Определение дефиниции 2. Структура дефиниции 3. Виды дефиниций 4. Правила дефиниции 5. Логические приемы, сходные с дефиницией

Слайд 2

План лекции:

1. Определение дефиниции

2. Структура дефиниции

3. Виды дефиниций

4.

Правила дефиниции

5. Логические приемы, сходные с дефиницией

Слайд 3 Дефиниция (лат. Definitio) – логическая операция, раскрывающая содержание

имени или устанавливающая значение термина.

Слайд 6 Определяемое имя (лат. Definiendum - Dfd) – это

имя, содержание которого необходимо раскрыть

Слайд 7 Определяющее имя (лат. Definiens - Dfn) – это

языковое выражение, с помощью которого раскрывается содержание определяемого имени

Слайд 8 Логическая связка – функтор, связывающий определяемое и определяющее

имя. Выражается словами «есть», «является», «называется» и т.д.

Слайд 10

Виды дефиниций (определений):

В дефиниции определяемого имени должен быть

непосредственно приписан в качестве его значения либо экстенсионал (объект),

либо интенсионал (признак)Слайд 11 Если определяемое имя (Dfd) никак не соотнесено ни

с объектом (экстенсионалом), ни с признаком (интенсионалом), то оно

остается символом, не имеющим семантического значения (границы применения определяемого имени не установлены)Слайд 12 1. Что определяется? 2. Как определяется? 3. С какой целью

определяется?

Установить границы – ответить на 3 коммуникативных вопроса:

Слайд 13 На основе коммуникативных вопросов определения классифицируются по следующим

признакам:

По выполняемой функции

По форме раскрытия содержания

По цели

Слайд 14 В зависимости от выполняемой функции (что определяется?) дефиниции

делятся на:

Реальные – дефиниции, в которых раскрывается сущность конкретных

объектовНоминальные – дефиниции, устанавливающие значения терминов

Слайд 15 В зависимости от того, как раскрывается содержание имени,

определения делятся на:

Классические (явные) – дефиниции, которые могут быть

представлены в виде равенства Dfd = DfnНеклассические (неявные) – дефиниции, которые нельзя представить в виде равенства Dfd = Dfn

Слайд 16

Классические дефиниции ( по типам определяющих имен):

Атрибутивные –

дефиниции, раскрывающие содержание имени посредством перечисления признаков определяемого объекта

(через ближайший род и видовое отличие).Генетические – дефиниции, в которых указывается на происхождение или процесс создания объекта.

Операциональные (функциональные) – дефиниции, указывающие на действие (операцию или функцию), которое выполняет определяемый объект

Структурные – дефиниции, в которых раскрываются элементы как виды рода или части целого.

Слайд 17

Неклассические дефиниции:

Контекстуальные – дефиниции, устанавливающие значение имени на

основании знания связи определяемого имени с контекстом, в котором

оно употребляетсяАксиоматические – дефиниции, раскрывающие сущность определяемого объекта посредством системы аксиом.

Индуктивные – дефиниции, позволяющие из нескольких исходных объектов теории путем применения к ним некоторых операций строить новые объекты теории

Рекурсивные – дефиниции, в которых значение имени, обозначающего абстрактных объект, исчисляется с помощью значения предшествующего аргумента

Слайд 18 В зависимости от цели, которую ставят коммуникаторы, дефиниции

делятся на:

1) Констатирующие – дефиниции, раскрывающие значения определяемого имени

через известное значение2) Регулирующие – дефиниции, уточняющие значение термина посредством его четкого описания

3) Конструирующие – дефиниции, посредством которых вводятся научные термины для обозначения новых объектов в науке и в научной коммуникации

Слайд 20

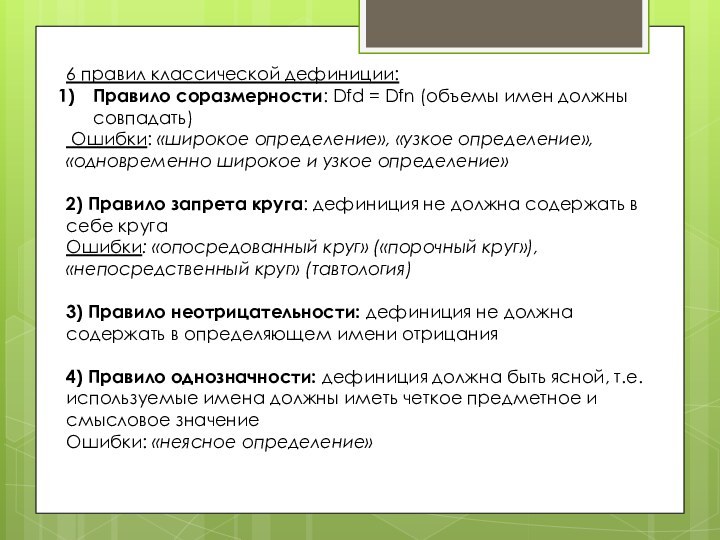

6 правил классической дефиниции:

Правило соразмерности: Dfd = Dfn

(объемы имен должны совпадать)

Ошибки: «широкое определение», «узкое определение»,

«одновременно широкое и узкое определение»2) Правило запрета круга: дефиниция не должна содержать в себе круга

Ошибки: «опосредованный круг» («порочный круг»), «непосредственный круг» (тавтология)

3) Правило неотрицательности: дефиниция не должна содержать в определяющем имени отрицания

4) Правило однозначности: дефиниция должна быть ясной, т.е. используемые имена должны иметь четкое предметное и смысловое значение

Ошибки: «неясное определение»

Слайд 21

6 правил классической дефиниции:

5) Правило оптимальности: дефиниция не

должна содержать избыточной информации

6) Правило коммуникативной доступности: дефиниция должна

раскрывать содержание посредством признаков, которые в состоянии понять адресат определенияОшибки: «определение неизвестного через неизвестное»

Слайд 22 НО! В повседневной практике мы встречаем объекты в

менее строгой логической форме.

Следовательно, нам нужны логические приемы, сходные

с дефиницией!

Слайд 23

Логические формы приемов, сходных с дефиницией:

1) Описание –

перечисление внешних, чувственно воспринимаемых признаков, свойственных объекту, с целью

формирования его наглядного образа в сознании адресата2) Характеристика – перечисление признаков, свойственных объекту, с целью раскрытия его функционального значения или установления пределов применимости в решении какой-либо проблемы

3) Сравнение – соотнесение объектов или их признаков с другими объектами или признаками

4) Указание (остенсивное определение) – демонстрация самого объекта или его копии.